„Ungebautes Frankfurt. Die Stadt, die nicht sein sollte“ – Ein aufregendes Buch

Nicht sichtbar, aber lehrreich

Bunt, bunter, am buntesten: Jährlich gibt es eine Fülle von neuen Büchern über Frankfurt am Main. Selten mischt sich ein strenges Schwarz-Weiß in das Kaleidoskop der Stadtschilderungen, in der Regel geht es um touristische Spaziergänge zwischen Sachsenhausen-Kleinidylle und Hochaus-Imposanz, dazwischen wird Historisches heimgesucht. Wirklich Lesenswertes ist selten darunter, systematisch Einordnendes zur Stadtentwicklung macht sich noch rarer.

Von Uwe Kammann

Noch im Werden: der Eingang zur neuen Altstadt, Foto: Uwe Kammann

Zwei solcher Werke liegen nun einige Zeit zurück. Der eine – „Maßstabssprung. Die Zukunft von Frankfurt am Main“, eine von Christian Niethammer und Wilfried Wang herausgegebene Sammelpublikation, reich an Blickwinkeln, Details und Bauzeichnungen – sogar schon 20 Jahre. Das andere – „Architekturstadt Frankfurt. Wegweisende Bauten. Aktuelle Tendenzen“ von Dieter Bartetzko – knapp vier Jahre, bestechend durch Kenntnis der lokalen Baugeschichte, kluge Bewertungen der Entwicklung und hohe Anschaulichkeit der Fotos. Lesenswert sind beide Bücher immer noch im hohen Maße

Jetzt ist gerade ein Band erschienen, der einen ganz anderen Weg geht. Er zeigt und beschreibt unter dem Titel „Ungebautes Frankfurt“ jene Projekte, die oft hochfliegend in Angriff genommen wurden, doch nie ausgeführt worden sind. So dass sie, ganz nach dem Untertitel „Die Stadt, die nicht sein sollte“, nur als Pläne überlebt haben, in Zeichnungen und Modellen. Um den Werdegang des von einigen Gewollten, von anderen (oder den Zeitumständen) Verhinderten zu beschreiben und erklärend einzuordnen, hat der Autor, Matthias Alexander, mit spürbarer Akribie in Archiven geforscht, dabei vieles herausgefunden, was heute oft erstaunlich anmutet (wobei manche Details wegen fehlender Dokumente nicht ans Licht kamen).

Frankfurt baut, und wie … Foto: Uwe Kammann

Leser der FAZ konnten diese nicht realisierten Projekte bereits in Abständen betrachten und viel zu den jeweiligen Geschichten und den beteiligten Akteuren erfahren. Nun, in der vorgelegten Zusammenstellung der umfangreichen Recherche des Rhein-Main-Ressortleiters der Zeitung, erschließt sich der Zusammenhang, der innere rote Faden in bester Weise, auch aufgrund aller Abbildungen, die auf hochwertigem Buchpapier natürlich wesentlich besser zur Geltung und zum genauen Betrachten einladen.

Nicht realisierte Entwürfe, so sieht es Alexander, seien „Zeichen ihrer Zeit“, und dies beinahe noch mehr als vollendete Vorhaben. Sie stünden für Absichten und Erwartungen ihrer Urheber, ihre Gestalt zeuge vom Zeitgeschmack. Gleichzeitig sagten die Gründe des Scheiterns viel über „politische, ökonomische und ästhetische Vorstellungen, Aversionen und Tabus der jeweiligen Gesellschaft“ aus.

Das, so ließe sich einwenden, kann natürlich nur die halbe Wahrheit sein, denn die realisierten Gebäude stehen natürlich ebenso für all diese Vorstellungen und Gründe. Oft ist der Grad nur schmal bei einem Pro oder Contra, was in welcher Form realisiert wird (oder in seinem Bestand bleibt). Ambivalenz zieht sich insofern durch das Buch. Man könne darin, so der Autor, eine Geschichte des Scheiterns ebenso finden wie eine Historie des Pioniergeistes, es könne für künftige Planungen und Entscheidungen ebenso Anregungen enthalten als auch Warnungen.

Technisches Rathaus Frankfurt 27. August 2003, aufgenommen von Sebastian Kasten (Melkom)

Manche Beispiele übrigens zeigen die Gleichzeitigkeit von Realisiertem und Abgelehnten – wie geradezu schlagend bei dem (inzwischen abgerissenen) Technischen Rathaus auf dem Terrain der ehemaligen Altstadt. Schon gegenüber ihrem ersten, sehr kantig angelegtem Siegerentwurf entwickelte das Büro Bartsch Thürwächter Weber eine zweite Stufe, welche den Drei-Turm-Charakter der „Elephantenfüße“ (angeblich der Volksmund) betonte, dazu kam auf der Fläche zwischen Römerberg und Dom eine betongeschichtete Großform, wie sie Mitte der 70er Jahre in Planer- und Jurykreisen äußerst angesagt war, mit multifunktionaler Mischung unter einer plastischen Dachlandschaft – von Vorkriegs-Kleinteiligkeit keine Spur.

Dieses zentrale Erweiterungsorhaben wurde dann gekippt, weil das Technische Rathaus in der breiten Öffentlichkeit fast unisono Abscheu auslöste, ebenso wie das in derselben Phase entstandene Historische Museum. Ein „Irrweg der Baugeschichte“, so ist nach Alexander das Urteil ausgefallen, „zumindest außerhalb von Architektenkreisen“ – inzwischen sind die beiden beim Mehrheitspublikum missliebigen Zeitgeschmack-Monster abgerissen, haben einer die Historie aufnehmenden Architektur Platz gemacht mit der neuen Altstadtbebauung und dem spitzgiebeligem Doppelhaus des Historischen Museums.

Für sich betrachtet, so hatte Bartezko in seinem Buch dieses prototypische Drama bewertet, seien Rathaus und Museum „respektable zeittypische Architekturen“ gewesen, doch an ihrem Standort inmitten der letztem historischen Überbleibsel seien sie zu „Berserkern einer autistischen zerstörerischen Spätmoderne“ geworden.

Danach hatten auf diesem prominenten Bauplatz auch keine modernistischen Vorschläge mehr eine Chance, die bei einem städtebaulichen Ideenwettbewerb 2005 zum Sieger gekürt wurden. Dass Ende der 70er Jahren mit dem großgeometrischen Schirn-Entwurf die Postmoderne für eine Zwischenperiode zum Zuge kam, belegt ein weiteres Mal, wie schnell sich die Moden wandelten – und dann überholt waren.

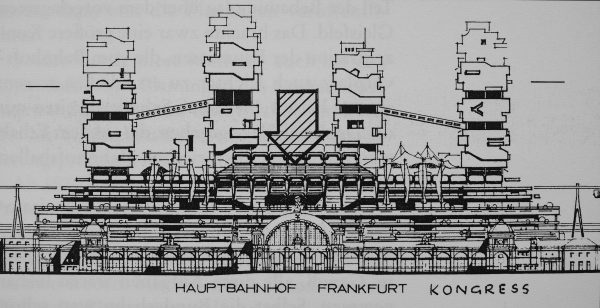

Überbauung Hauptbahnhof : Zyklopen-Türmerei – verhinderter Frevel ©Müller-Raemisch, Frankfurt am Main. Stadtentwicklung 1996

Autistisch, zerstörerisch, berserkerhaft: Genau diese auf die Betonmonster (so firmieren diese Bauten gerade in einer Ausstellung des Architekturmuseums) gemünzten Eigenschaften hätten auch weitere Großbauten gehabt, die Matthias Alexander als markante Zeugnisse des nicht gebauten Frankfurt vorstellt. Speziell der Vorschlag, den Hauptbahnhof mit einem hochgetürmten Kongresszentrum und begleitenden, gigantisch aufragenden Büro-Scheiben zu überbauen, hätte sich ohne Zweifel zu einem „Frevel“ und „Attentat“ (Alexander) der allerschlimmsten Art ausgewachsen, geplant damals von einem Tochterunternehmen der Neuen Heimat, die schon mit dem Nordwestzentrum eine Großform der besonderen Art betoniert hatte (auch hier wieder: der Zeitgeist, der zudem stark politisch imprägniert und verbandelt war).

Bockenheim: Nach Westend-Kämpfen abgewehrt: Brutalbeton hinter der Bockenheimer Warte ©Stadtplanungsamt/Müller-Raemisch, Frankfurt Main, Stadtentwicklung 1996

An anderer sensibler Stelle, nämlich im Umfeld der Bockenheimer Warte, wäre es nicht weniger schlimm gekommen, wenn sich das Stadtplanungsamt mit seinen ab Anfang der 60er Jahre propagierten Vorstellungen durchgesetzt hätte. Der Plan war so umfassend wie brutal: Hohe Büro- und Wohnhäuser sollten die sanierungsbedürftige Substanz des eher bescheidenen Viertels ersetzen, die Leipziger Straße sollte unter der Erde verschwinden, Tiefgaragen die neuen Großbauten in direktem Zugang erschließen. Politiker und Planer, so resümiert der Autor den weiteren Verlauf, hätten jedoch angesichts der Konflikte im Westend – das zuvor ein Erweiterungsgebiet für Bürotürme werden sollte – gemerkt, dass die Zeit über solche Entwürfe hinweggegangen sei. Folglich verschwanden die Pläne in der Schublade. (Am Reuterweg hatte auch einmal eine ähnliche Katastrophe mit einer Mega-Struktur gedroht, geplant von einem niederländischen Büro, das in der 60ern hoch renommiert und tonangebend war.)

Zu Schubladen-Hütern wurden aber auch Entwürfe, die durchaus das Zeug gehabt hätten, am vorgesehenen Standort das Stadtbild zu bereichern und eine prägende Archiktur zu verkörpern. Sicher gehört das auf den Namen „Campanile“ getaufte Hochhaus dazu, was genau einer bauhistorischen Funktion entsprochen hätte: als „Glockenturm zum fünfschiffigen Verkehrsdom namens Hauptbahnhof“. Helmut Jahn, Architekt des Messeturms, hatte für das knapp auf 270 Meter projektierte Gebäude eine technoide Stahlkonstruktion um eine gläserne Rundform entworfen, die wiederum am Sockel in ein strenges Quadrat eingebettet war, welche die Blockränder des Mannheimer Platzes aufgenommen hätte – damit wäre dieses damals sehr schäbige Parkplatzareal in allen Punkten stark aufgewertet worden.

Der Campanile © J.S.K.

Ein technoider Superturm als Zeigefinder am Hauptbahnhof

Auch hier wiederum entschieden der Zeitgeist und die darin sich spiegelnden gesellschaftlich-politischen Umbrüche über das Schicksal des in der Planung schon weit vorangetriebenen Baus. Die neue rot-grüne Stadtregierung sah das umliegende Viertel bedroht (eine Art Vorläufer der heutigen Gentrifizierungsdebatte), und eine der Öko-Ideologie verschriebene Anwohnerin ließ sich ihre auch in einer Bürgerinitiative verfochtene Kampfesstimmung (und ihr formales, auf Abstandsrichtlinien fußendes Nachbarschaftsrecht) auch mit Millionenenangeboten nicht abkaufen. In den Augen eines bestimmten Teils der Stadtgesellschaft hatte damit an dieser Stelle ein tapferer David den Goliath namens Großkapital und dessen Investorenableger besiegt.

Matthias Alexander hat für sein Buch viele Geschichten ausgegraben, die – auch bei anderen Grundmustern, unter anderen Vorzeichen – zeigen, wie stark die politischen Verhältnisse, auch persönliche Beziehungen und interne Konstellationen das Bauen beeinflusst haben (zu dem als Kehrseite auch immer das Verhindern bestimmter Objekte gehört, sei es aus ökonomischen, sei es aus geschmacklichen, sei es aus zeitgeistigen und damit ständig sich ändernden planerischen Interessen).

Zu den delikaten Geschichten gehört beispielsweise, dass der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund sein Gewerkschaftshaus an der Wilhelm-Leuschner-Straße (entworfen von Max Taut und Frank Hoffmann, nicht nur wegen seiner Konstruktion als Stahlskelettbau vielgerühmt) gegen die Vorgaben des geltenden Planungsrechts und ohne vorherige Baugenehmigung errichtete. Allerdings, so die Erklärung Alexanders, konnten die Gewerkschafter auf Unterstützung von Stadtbaurat Ernst May zählen (der politisch klar links verortet war), auch auf „maßgebliche Kräfte im Magistrat“. Mit dem Bau wurde ein früherer Plan – nämlich an dieser prominenten Stelle des Mainufers eine Bankiersvilla im bayerischen Zwiebeltürmchen-Stil zu bauen – schlicht überrollt.

Allerdings mussten die Gewerkschafter auf das Vorhaben verzichten, einen weiteren großen Komplex mit Hotel und Versammlungssaal in das Villengebiet zu setzen – auch hier stießen ganz verschieden gelagerte Interessen aufeinander; der Autor nennt es „Klassenkampf im Gutleutviertel“.

Union-Investment-Haus und Interkontinental-Hotel. Blick vom Holbeinsteg in Frankfurt 201, simsalabim

Dass später, ganz in der Nähe, der „Klotz“ des Intercontinental-Hotels eine hässliche Großsperre zur Stadt hin bildet, ist wieder eine andere Geschichte (interessant auch, weil der in Frankfurt sehr aktive Architekt, Otto Apel, sowohl den Großriegel der Bundesbank und die Betonfestung des Nordwestzentrums als auch den eleganten Glas-Vorbau der Städtischen Bühnen entworfen hat).

Überhaupt, das Mainufer. Die Nazis sahen darin den idealen Ort, um ihre Ansprüche an Macht und damit an repräsentative Bauten in ihrem damals prägenden neo- und pseudo-klassizistischem Stil (wie er auch anderswo in Europa angesagt war) zu demonstrieren. Allein, aus aufschlussreich nachzulesenden Gründen kam es nicht dazu. So wie, andererseits, auch ein Projekt nicht zum Zuge kam, das, wie der Autor urteilt, ein „Frankfurter Bauhaus“ hätte werden können.

Martin Elsaessers Entwurf für eine Kunstgewerbeschule am Mainufer © Martin Elsaesser, Bauten und Entwürfe

Gemeint ist ein tatsächlich an viele Bauhaus-Elemente erinnernder Entwurf für eine Kunstgewerbeschule am Sachsenhäuser Kopf der heutigen Friedensbrücke. Doch Martin Elsaesser – damals zum künstlerischen Leiter des Hochbauamtes ernannt – hatte, wie auch bei den meisten anderen seiner Entwürfe für öffentliche Bauten, mit diesen Plänen kein Glück. Sie zerschlugen sich, nicht zuletzt wegen der Weltwirtschaftskrise. So ist die Großmarkthalle im Ostend, jetzt Teil der Europäischen Zentralbank, das bleibende Vermächtnis dieses bedeutenden Architekten.

Dies ist das Faszinierende an diesem Buch: Man flaniert mit immer neuen Perspektiven in der Stadtgeschichte, entdeckt Untergründiges, vergleicht Heutiges mit Imaginationen, die heutig hätte werden können. Und man lernt immer wieder, mit welchem Übermut und mit welch hochfliegender Rücksichtslosigkeit Architekten sich über alles hinwegsetzen (wollten), was zu den bestehenden Strukturen und zum gebauten Gesicht der Stadt gehört.

Dass dies oft den rein ökonomischen Zwecken der Großinvestoren gehorcht, die immer stärker das Baugeschehen auf dem Spekulationsgrund der Städte bestimmen, gehört auch zu diesem Befund, ebenso, dass Architekten-Kollegen, Jurys sowie Architektur-Theoretiker und Kritiker oft Moden anschieben oder ihnen nachlaufen. Dass es auch harte Kontroversen zwischen „Schulen“ gibt, dass nach grobem Schema oft Modernisten und Traditionalisten aufeinanderstoßen und sich oft bis aufs Blut bekämpfen, ist ein weiterer Teil der ewigen Debatte um das Heute und Morgen von Architektur und Städtebau.

Christoph Mäcklers Zeile am Goetheplatz nimmt alte Maßstäbe auf Foto: Matthias Alexander

Ein schönes Beispiel für das oft unauflösliche Gesamtgeflecht ist die Neubebauung eines wichtigen Teils des Goetheplatzes an der Ecke zur Goethestraße. Durchgesetzt hat sich schließlich Prof. Christoph Mäckler, sehr erfolgreicher Frankfurter Architekt, der auf die Regeln des „klassischen“ europäischen Städtebaus pocht, der Kleinteiligkeit propagiert und, dies vor allem, Korrespondenzen zur vorhandenen Umgebung fordert.

Ganz anders war der Entwurf, den Zaha Hadid 2009 für diesen zentralen Platz vorgelegt hatte, mit erkennbarem Beifall der Projektentwickler und des ansässigen Handelns. Sie, geschmückt mit dem allfälligen Etikett „Internationale Stararchitektin„, hatte genau das geliefert und als attraktive Computersimulation generiert, was solche globale Architektur-Vertreter leider allzu oft bevorzugen: eine Großform als Markenzeichen, etwas Extravagantes, das alles unterwerfen will, das nur sich selbst zum Idol erhebt. Das alles: Egomanie pur.

Der Entwurf von Zaha Hadid für den Goethe-Platz sollte ein schickes Markenzeichen werden © Zaha Hadid architects

Auch auf der gegenüberliegenden Seite hatte zuvor Jean Nouvel, ebenso ein Vertreter mit Star-Modus, Extravagantes realisiert – mit dem spitzen Flugdach über den barocken Fassaden an der Ecke zum Steinweg. Aber hier ist der aufgenommene Bestand der Platz-Begrenzung noch stark genug, um die hochfliegende Geste aufzufangen und stadtverträglich zu bändigen. Zaha Hadid hingegen hätte alles hinwegrasiert, um an Stelle des Alten (das ziemlich banal war) einen in sich ganz eleganten Kommerzbehälter zu platzieren – ohne jede örtliche Rücksicht. Zum Glück verfing das Rezept letztlich nicht, städtische Verantwortliche entschieden sich gegen das überdimensionierte Markenlogo.

Dass solche Auseinandersetzungen und Richtungskämpfe auch ganz anders ausgehen können, erweist sich gerade bei der nun schon weit fortgeschrittenen Bebauung des alten „Rundschau“-Areals am Eschenheimer Turm. Was dort entsteht, nannte Mäckler kürzlich eine „Glas- und Blechkiste“. In der Tat, damit hat er recht, nichts von diesem modischen Großbau (der damit die unselige Neugeschichte der dahinterliegenden schiefen Türme fortsetzt) stimmt, alles beleidigt das Auge und lässt den durchaus eleganten 50er-Jahre-Bau des Zeitungshauses vor dem weinenden Auge aufscheinen.

Teheranis Neubau auf dem ehemaligen „Rundschau“-Gelände, Foto: Uwe Kammann

Dieses Kapitel wird vielleicht in einer Fortsetzung des „Ungebauten Frankfurt“ auftauchen. Denn parallel zum jetzigen Unglück der Modekiste des Büros Teherani lagen sehr respektable Gegenentwürfe vor, welche auch die besondere Historie dieses Ortes aufnahmen. Allein, die Jury hatte anders entschieden. Und die Stadt keinen Mut, sich städtebaulich stark zu machen und auf ortsbezogenen Vorgaben zu bestehen. So liegt in der Schublade, was besser gewesen wäre. Zu lernen ist daraus allemal. Gut, dass wir mit dem Buch von Matthias Alexander jetzt reiche Anschauung haben – und mit noch mehr Vorstellungskraft und kritischer Rückschau durch die Stadt gehen können.

Literaturtipps:

Matthias Alexander, Ungebautes Frankfurt. Die Stadt, die nicht sein sollte, Societätsverlag, 2018

Dieter Bartetzko, Architekturstadt Frankfurt. Wegweisende Bauten. Aktuelle Tendenzen, FAZ und belser 2014

Maßstabssprung, Die Zukunft von Frankfurt am Main, hrsg. von Christian Niethammer und Wilfried Wang, Ernst Wasmuth Verlag, 1998