Der Lichtbringer. Deutscher Lichtkunstpreis für Mischa Kuball

Mischa Kuball, 1959 geboren, lebt und arbeitet in Düsseldorf. Nach seinem Studium der Fotographie beschäftigte er sich mit raumbezogenen Projekten wie zum Beispiel mit „NEW POTT. 100 Lichter / 100 Gesichter“. In diesem Projekt werden Menschen und ihre Familien aus aller Welt, die heute im Ruhrgebiet leben, zu aktiven Teilnehmern. Der Künstler schenkte ihnen eine Lampe, die ihren Privatraum erhellt und in eine Bühne verwandelt, eine Plattform, auf der sich der Künstler und die Menschen aus 100 unterschiedlichen Herkunftsländern begegnen. Sie erzählen ihm von ihrer Migrations- und Lebensgeschichte, von ihren Erfahrungen zwischen den Kulturen. Dabei dienen die hell leuchtenden Stehlampen als Lichtzeichen der Begegnung und des Austausches.

Es ist das Prinzip der Arbeit Kuballs, Räume und Orte neu auszuloten; er beschäftigt sich mit der Beschaffenheit des menschlichen Umraums, mit der Wahrnehmung und den Erfahrungen, die der Mensch in diesen Räumen macht.

Seine groß angelegten Licht-Installationen stellen gegebene Raumsituationen optisch und kinetisch in Frage, verschieben deren Grenzen und öffnen sie fernab von Zeit- und Raumgefügen in eine neue Dimension. Mit seinen Kunstwerken wurde Kuball international bekannt, nahm Lehraufträge und Professuren in unterschiedlichen Lehreinrichtungen an und wurde mit einer Vielzahl von Preisen geehrt. Am 17. Januar 2016 erhält er den Deutschen Lichtkunstpreis, den zwei Jahre zuvor ZERO-Künstler Otto Piene bekommen hat.

Petra Kammann traf den Künstler zum Gespräch in Bad Homburg

Petra Kammann: Du bist ein Lichtkünstler, der auf Partizipatorisches setzt, und dann beschäftigst Du Dich plötzlich mit Himmelskörpern wie anlässlich der Ausstellung „Himmelwärts“ im Sinclair-Haus in Bad Homburg. Wie kam es denn dazu?

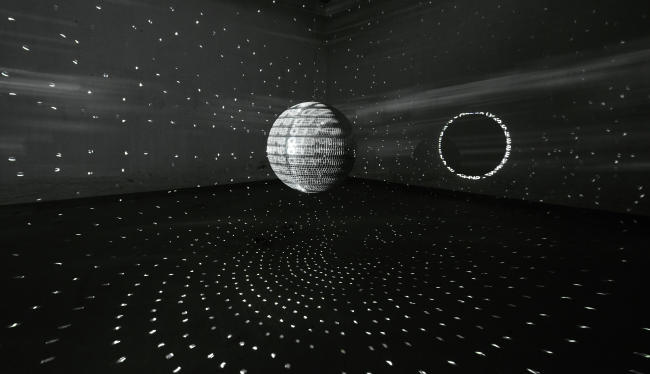

Mischa Kuball: Der Direktor und Kurator der Ausstellung „Himmelwärts“ in Bad Homburg, Johannes Janssen, hatte meine Arbeit „Space-Speech-Speed“ von 2001 im Lichtkunstmuseum Unna gesehen. (Anm. d. Red.: Diese Arbeit wurde an die dortigen Raumbesonderheiten eines ehemaligen Kühlkellers angepasst. Es handelt es sich um einen langgezogenen und hohen Raumkörper mit drei Discokugeln, auf welche die Worte „Space, Speech, Speed“ projiziert werden. Zwei der drei Kugeln sind in Bewegung und zerlegen die Worte in einzelne Buchstabenfragmente, in Lichtpunkte, die kaum greifbar und scheinbar chaotisch durch den Raum stürmen wie unmittelbar nach dem Urknall: Noch chaotisch, aber schon den Gesetzen eines neuen Aufbaus unterworfen, wobei sich neue Ordnungen erahnen lassen).

Janssen war also auf mich zugekommen und fragte mich, ob man dieses Objekt für die Ausstellung „Himmelwärts“ in Bad Homburg ausleihen könnte. Wir haben uns dann in Bad Homburg im Sinclair-Haus getroffen. Als ich erfuhr, für welchen Raum das sein sollte, sagte ich ihm, dass ich eigentlich viel lieber eine neue Arbeit speziell für diesen Raum entwickeln würde. So habe ich dann die „five planets“ vorgeschlagen. Das war für mich auch noch einmal der Versuch, mich mit dem Thema Licht und Spiegelung zu beschäftigen und der Frage nachzugehen, wie in unserem Wertesystem, in unserem Sprachsystem Sterne eigentlich vorkommen. Wir bezeichnen die Planeten, geben ihnen einen Namen, damit existieren sie für uns. Aber eigentlich haben wir in den meisten Fällen keine Beziehung zu ihnen. Eben kommentierte jemand meine Arbeit und sagte: „Die sind ja alle gleich groß. Aber die sind doch eigentlich alle unterschiedlich“. Und ich antwortete ihm: „Mein Beitrag ist ja keine planetarische Abbildung, sondern die Abbildung einer Vorstellungswelt, auch wenn der größte Teil für uns nicht sichtbar ist“.

Der Lichtkünstler Mischa Kuball in der Ausstellung „Himmelwärts“ im Sinclair-Haus in Bad Homburg, Foto: Petra Kammann

Petra Kammann: Hast Du Dich eigentlich schon als Kind für den Weltraum interessiert? In Düsseldorf, woher Du kommst, gab es früher einmal ein Planetarium, in dem heute die Tonhalle untergebracht ist.

Mischa Kuball: Mich hat sowohl der Weltraum als auch der Kellerraum interessiert. Ich habe als Kind viel Zeit im Keller verbracht. Ich fand es besonders spannend, dass dort das Licht durch Schlitze reinfällt.

Petra Kammann: Beschäftigt Dich deswegen auch das Höhlengleichnis des griechischen Philosophen Platon so sehr, in dem die Unterscheidung zwischen zwei Formen der Wirklichkeit formuliert wird: der sichtbaren Realität und der (wahren) Realität der Ideen? Oder liegt es für einen Lichtkünstler wie Dich nahe, sich mit dem Höhlengleichnis als Hintergrund der künstlerischen Auseinandersetzung zu beschäftigen?

Mischa Kuball: Als Kind kannte ich das Gleichnis noch nicht. Das habe ich erst mit vierzehn kennengelernt und wurde dann auch im Philosophieunterricht darauf gestoßen, als ich keinen Religionsunterricht mehr machen wollte. Bei Platon spielt ja auch der Ideenhimmel eine ganz entscheidende Rolle. Auch hat sich schon Platon in der Antike zum Thema Kosmos und Weltraum geäußert. Das faszinierte mich schon.

Petra Kammann: Der Kosmos war auch für die Griechen ja ein ganz zentrales Thema.

Mischa Kuball: Ja, es war ein wichtiger Referenzort. Mich hat fasziniert, dass man die Möglichkeit hat, vom Boden aus in die Welt zu gucken und dass man, obwohl man so viel sieht, weiß, dass man nur eine bestimmte Perspektivrichtung hat. Wenn man in die südliche Hemisphäre, südlich des Äquators reist, sieht der Himmel ganz anders aus als in der nördlichen Hemisphäre. D.h. das sphärische Sehen, das interstellare Sehen, ist gekoppelt an den Betrachtungsstandort. Das macht die Gravitation, dieses Verortetsein, besonders deutlich..

Petra Kammann: Beschreibst Du jetzt Deine subjektive kopernikanische Wende, weil Du auf dem Planeten Erde sehr viel herumgereist bist?

Mischa Kuball: Genau. Himmelsausschnitte machen das ja ganz besonders deutlich. So war für uns, meine Frau und die Kinder, die Begegnung, die wir mit dem Himmel über Fort Davis in den Davis Mountains in Texas, einem der drei Top-Himmelsstandorte, hatten, besonders eindrucksvoll. Man kann dort mit Hilfe verschiedener Teleskope unterschiedliche Ziele (Planeten, Sternformationen) beobachten, weil dort so wenig Umlicht stört. Das wird zudem von kompetentem Personal bereitwillig erklärt. Es gibt dort wenig sphärisches Licht. Das führt zusammen mit der Luftfeuchtigkeit zu einer Art Dom.

Es gibt heute Städte, in denen wir gar keinen Himmel mehr sehen können. Da wird die Beziehung noch abstrakter. Und dort, in Fort Davis, sieht man Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Um 23.15 Uhr konnten wir sehen, wie mitten in der Nacht die Solarzellen umgestellt wurden. Da wurde man kurz von der Sonne geblendet und vom Laserstrahl. Das war für alle ein Aha-Moment. Worauf schauen wir? Welche Rolle haben die Meteoriten? Welche Rolle spielt die Astrophysik? Wenn man sieht, wie unser Selbstverständnis von der Konstellation abhängig ist, kommt man ins Grübeln. Die Faszination nach oben erzeugt auch viel Unsicherheit nach hier unten.

Petra Kammann: Spiegelt das auch Deine eigene Spannung, da Du Dich selbst als politischer Künstler definierst? Du hast speziell Orte ausgeleuchtet, die bislang eher im Dunkeln lagen, bzw. nicht wahrgenommen wurden wie zum Beispiel die Emigrantenfamilien im Ruhrgebiet, auf die Du die Lampe und die Kamera gerichtet hast, und ihnen gleichzeitig in dem Projekt „New Pott“ eine Plattform in ihrer neuen Umgebung für die eigene Lebensgeschichte gegeben hast, dann als Du die Synagoge in Stommeln beleuchtet hast, die, weil sie in der zweiten Reihe lag, erhalten geblieben ist. Damit wolltest Du gleichzeitig auch auf den besonderen Ort aufmerksam machen. Ist das nicht etwas grundsätzlich anderes als die „Ausleuchtung der Planeten“?

Mischa Kuball: Der Unterschied ist vielleicht gar nicht so groß. Es sind halt zwei verschiedene Blickwinkel. Der Blick von der Erde auf das, was wir den Himmel oder Horizont nennen hinein in den interstellaren Raum, zeigt uns, dass dies kein unpolitischer Raum ist. Da zirkulieren in 300 oder 400 km Distanz Drohnen und es schweben so viele Satelliten herum, die uns abhören und in unsere Welt eindringen, unsere Mails lesen etc. Und auf der anderen Seite holt man einen solchen Ort, der in Vergessenheit zu geraten droht wie die Synagoge, über das Licht wieder ins Bewusstsein. Dadurch entsteht so ein sichtbarer Punkt auf der Erdoberfläche, den man eben auch von oben hätte sehen können … Tatsächlich sind Drohnen heute in der Lage, nicht nur auf das Gebäude zu schauen, sondern auch bis ins Schlüsselloch. Ich wollte sowohl ein lokales Zeichen setzen, als auch einer interstellaren Perspektive Folge leisten, in dem Sinne, dass ich diese Räume wahrnehmbar mache. Wie gesagt, auch der interstellare Raum ist ein politischer Raum geworden.

↑↓ Mischa Kuball, „Space, Speech, Speed“ im Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna, Fotos: Frank Vinken; © VG Bild-Kunst, Bonn

Mischa Kuball, Five Planets, 2015: Discokugeln drehen sich und werfen die Namen von fünf Planeten an die Wände und auf den Boden des Raums. Allerdings zerstückelt: ein Bild für das Unfassbare und Unbegreifliche unseres Universums. Die fragmentarischen Annäherungen an die unendliche Weite des Kosmos sind in der Ausstellung „Himmelwärts“ im Sinclair-Haus in Bad Homburg zu sehen; © VG Bild-Kunst, Bonn

Petra Kammann: Du bewegst Dich mit Deinen Lichtinstallationen aber auch in einer künstlerisch-historischen Tradition. In Deiner Heimatstadt Düsseldorf entstand die ZERO-Bewegung. Der kürzlich verstorbene Otto Piene, der vor Dir den Lichtpreis erhalten hat, hatte sein Atelier ganz in der Nähe Deines Ateliers. In wieweit hat Dich der Lichtkünstler Piene beeinflusst?

Mischa Kuball: Piene hatte zwar ein Atelier in meiner Nähe. Wir sind uns aber nicht so oft begegnet, wie man meinen könnte. Als meine künstlerische Arbeit begann, war er schon Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Allerdings gab es hin und wieder Kontakte, einmal über die Galerie Hubertus Schoeller, wo ich im Übrigen früher auch gekellnert habe, und da war ich oft auch die Aufbauhilfe. Dort habe ich dann die ersten Ausstellungen von Gerhard von Graevenitz oder eben Otto Piene, Mack und Uecker gesehen. Das hat mich immer sehr interessiert. Die ZERO-Bewegung habe ich als eine Reaktion auf die Inbesitznahme der Kunst durch die Politik interpretiert. Diese Künstler haben sich auf die Phänomene des Sichtbaren bezogen und sich hin zur OpArt entwickelt. Auch Yves Klein mit seinen anthropometrischen Abdrücken von Modellen, die nackt und mit blauer Farbe, dem International Klein Blue (I.K.B.), getränkt die Leinwand mit ihrem Körper bemalten. Yves Kleins „Sprung in die Leere“, Ausgangspunkt der Konzeptkunst, ist heute noch in Krefeld im Haus Lange zugänglich. Es ist das Sinnbild für einen Künstler, der auf Risiko geht, der es ernst meint mit seiner Suche nach dem Göttlichen im Immateriellen. Das waren etliche spannende Aspekte, die mich interessiert haben. Aber ich sehe auch die Chance, mich davon abzusetzen. Mich interessiert mehr die Frage: Ist das Licht in der Lage, im gesellschaftlichen Umfeld Wirkung zu entfalten? Da hat sich die Rolle des Lichts in den letzten Jahren extrem verändert, auch seit ZERO. So ist zum Beispiel das Licht heute viel stärker militärisch im Einsatz. Vergegenwärtigt man sich den Zweiten Golfkrieg, so hat es den eigentlich nur noch medial gegeben.

Petra Kammann: Die politische Bedeutung von Licht hat auch bei uns Tradition. Lichtinstallationen spielten im Dritten Reich eine nicht unerhebliche Rolle. Man denke nur an Speers Lichtdom zum Reichsparteitag der NSDAP. Macht Dich das nicht misstrauisch gegenüber dem Medium?

Mischa Kuball: Damals war es Propaganda. Und davon hat ZERO sich klar befreit. Interessant ist für mich heute, wozu Licht eingesetzt wird. Da geht Licht zum Beispiel durch die Schädeldecke in den Kopf und kann ein Karzinom verschieben. Dann kann Licht in einer bestimmten Konzentration Metall schneiden. Und es kann ein Signal ins Weltall aussenden. Es kann auf Dinge, weit entfernt von unserem physischen Raum, zeigen.

Wir haben ein heliozentrisches Weltbild, was auf Licht aufbaut, deutlicher als je zuvor. Wir haben es mit beleuchteten Oberflächen zu tun, gleich ob bei Displays von Handys und Smartphones oder Computern. Der Raum des selbstleuchtenden Körpers hat immens zugenommen..

Petra Kammann: In diesem Zusammenhang muss man wohl auch von Licht-Emissionen sprechen. Bist Du, in dem Du mit Licht arbeitest, nicht sogar ein umweltschädlicher Künstler?

Mischa Kuball: Tatsächlich versuche ich, diesen Aspekt bei meinen Lichtkunstprojekten einzubeziehen, zum Beispiel bei der Installation „Metalicht“, was ich für die Universität Wuppertal an den Gebäudetürmen auf dem Campus Grifflenberg entwickelt habe. Dort betonen dynamische Lichtbänder in wechselnden Formen die Silhouette der Bergischen Universität. Da habe ich die Installation so eingestellt, dass sie ab 22 Uhr nur noch mit der Hälfte der Lichtleistung auskommt, weil das Umlicht so gering ist, dass für das menschliche Auge kein Unterschied zur höheren Lichtleistung mehr wahrnehmbar ist. Wir verbrauchen weniger Energie und erzeugen damit dann auch weniger Emission.

Petra Kammann: Dann war es für Dich auch wichtig, ganze Areale im Ruhrgebiet zu beleuchten, um die Orte in neuem Licht erscheinen zu lassen?

Mischa Kuball: Auch das habe ich immer sehr punktuell gemacht. Bei Ostpol / Westpol sind es ja nur zwei Kanten, die einen Raum herstellen zwischen Kamp-Lintorf und Bönen. Die kubischen Fördertürme der Ende 2012 stillgelegten linksrheinischen Schachtanlage Rossenray in Kamp-Lintfort und der stillgelegten Zeche Königsborn 3/4 in Bönen im Osten des Ruhrgebiets stellen herausragende Beispiele der Industriearchitektur dar. Die klare Form und vertikale Betonung geben ihnen eine raumbeherrschende Dynamik. Die beiden Türme sind nicht nur Zeichen der regionalen Industriearchitektur, sie markieren auch den Ein- und Ausgang des Ruhrreviers. Meine Lichtinszenierung soll ihre architektonische und topographische Signifikanz nachts deutlich machen, sie als West- und Ostpol des Ruhrgebiets kennzeichnen. Gelbe Lichtbänder, die an den Kanten der Gebäude entlang verlaufen, verlängern die prägnante vertikale Fluchtung der Architektur in den Luft-Raum. Als „Leuchttürme“ mit weithin sichtbaren Positionslichtern definieren die Fördertürme Rossenray und Bönen also den Bereich einer Kulturlandschaft, deren Existenz im Bewusstsein ihrer Bewohner langsam an Gestalt gewinnt. Mit dem Projekt „Yellow Marker“ wollte ich das Ruhrrevier ideell vernetzen. Das gelbe Licht endet im Westen wie auch im Osten auf gleicher Höhe. Virtuell wird damit eine horizontale Linie zwischen beiden Orten gezogen, zwei Polen, die als solche dann ihre Bedeutung erhalten. Das setzt dabei nicht nur Akzente auf West- und Ostpol, sondern bezieht sich auch auf die von Richard Serra geschaffene „Bramme für das Ruhrgebiet“ auf der Schurenbachhalde. In gedachter Luftlinie einer West-Ost-Achse schneidet die Lichtgestaltung zudem die von Serra gewählte Nord-Süd-Achse. Das sind bewusste Entscheidungen, bei denen ich auf Reduktion gesetzt habe.

Mischa Kuball, Metalicht, Bergische Universität, Wuppertal, Foto: Sebastian Jarych; © VG Bild-Kunst, Bonn

Petra Kammann: Es gibt auch Lichtprojekte von Dir, die zeitlich begrenzt sind, wie im Falle der Beleuchtung der Jahrhunderthalle in Bochum. Was bedeutet es für einen Künstler, wenn das „Kunstwerk“ nach kurzer Zeit wieder verschwindet?

Mischa Kuball: Damit muss man leben. Das ist eine Lernerfahrung, die ich seit über 30 Jahren mache. Was bleibt, ist die Rezeption und die Einschreibung, dass etwas stattgefunden hat. Es gibt Erinnerungszeichen, die Teil der oral history und Teil der Kunstgeschichte sind. Man muss nicht Dauerhaftigkeit mit Manifestation in Marmor oder Stahl verwechseln.

Petra Kammann: Ist das typisch für die Kunst des 21. Jahrhunderts, dass man anders über temporäre Prozesse nachdenkt?

Mischa Kuball: Wenn man nur an die steigende Anzahl der gemachten Fotos denkt und diese auf die Lebenszeit umrechnet, dann kann das nur Folgendes bedeuten: dass eine große Kraft im Machen selbst liegt, auch wenn keiner die Dinge später mehr anschaut. Man hätte ja gar nicht mehr die Lebenszeit, alle gemachten Fotos anzuschauen. Da hat sich etwas verschoben. Heute lautet die Devise: Ich kann es und darum mache ich es. Die Ergebnisse sind da, aber sie verschwinden. Was die Rezeption angeht, so ist die ebenso wenig gewährleistet, wie wenn man mit Farbe auf Leinwand malt.

Petra Kammann: Könnte ein anderer Deine Projekte nicht einfach weiterführen, sagen wir mal mit der Synagoge Stommeln?

Mischa Kuball: Das geht ja grundsätzlich weiter, aber nicht mit meiner Arbeit. Der nächste Künstler heißt Saly Draht aus New York, der im Libanon geboren ist, der sich mit internationalen Kreisläufen beschäftigt. Für mich geht es weiter, indem ich mich an andere Orte begebe, wie jetzt nach Dakar in den Senegal, wo ich arbeiten werde. Ich nutze die Möglichkeit, die ich als Künstler habe, Dinge sichtbar zu machen. Ich versuche, etwas in einen gesellschaftlichen Prozess einzuweben, z.B. so etwas wie Unabhängigkeit und Liberalisierung.

Petra Kammann: Reizt Dich der plane Himmel in Afrika, wo es nur den Unterschied zwischen größter Helligkeit und größter Dunkelheit und es kein Dämmerlicht gibt? Ist die Erfahrung von Clair-Obscur nicht eine dem Klima angepasste typisch europäische?

Mischa Kuball: Ich bin mir meiner europäischen Wurzeln bewusst, vor allem in der Rezeption. Und das nicht nur in Bezug auf Platon. Die heliozentrische ist auch eine stark eurozentrische Perspektive. Das spiegelt sich zum Beispiel in der metaphorischen Bedeutung des Lichts. Man denke nur an die ottonische Malerei. Die beruht darauf, dass der Gegenstand von hinten beleuchtet wird und der Bereich des Göttlichen durch den Goldgrund über das Licht repräsentiert wird. Die Beleuchtung des Hintergrunds zieht sich durch die Kunstgeschichte bis zur Romantik mit der Hell-Dunkel-Malerei. So hat auch bei uns der Schatten kulturell eine viel höhere Bedeutung. Der Verlust des Schattens im romantischen Märchen ist dafür typisch.

Mischa Kuball, Foto: Petra Kammann

Petra Kammann: Reizt es Dich insofern nicht, ein Projekt in Deutschland zu entwickeln, um ein bisschen Licht in die Flüchtlingsproblematik zu bringen. Das würde sich ja auch aus Deinem Projekt „New Pott“ ergeben.

Mischa Kuball: Es liegt nahe und trotzdem auch fern. „New Pott“ wird gerade in New York in unmittelbarer Nähe der United Nations gezeigt. Näher an die Machtzentrale geht gar nicht. Es scheint im Land der Einwanderungskultur der Amerikaner interessant zu sein, wie Emigration fortgeschrieben wird. Und trotzdem muss ich auch dem Reflex widerstehen, darauf eingehen zu wollen. Ich arbeite heutzutage lieber in kleineren Formaten wie mit Jugendlichen aus Syrien an einer Düsseldorfer Hauptschule und versuche da, eine Antwort zu finden. Ob der chinesische Künstler Ai Weiwei es schafft, ein Monument für die ertrunkenen Flüchtlinge auf Lesbos zu schaffen, weiß ich nicht. Feststeht, dass nun anders darauf geschaut wird. Es braucht eben jemanden wie Ai Weiwei, der in der Lage ist, eine weltweite Aufmerksamkeit zu erreichen. Theater und Schriftsteller haben ja schon reagiert. Aber ich selbst sehe mich eben auch nicht als politischer Kommentator.

Petra Kammann: Braucht der Künstler nicht grundsätzlich auch mehr Distanz? Als Du das „New Pott“-Projekt machtest, war das Bewusstsein für die Flüchtlingsproblematik noch schwächer ausgeprägt. Das hat sich nun geändert. Könntest Du heute ein solches Projekt überhaupt noch stemmen?

Mischa Kuball: Nein, schon, weil das Misstrauen der Leute seither enorm gewachsen ist. Schon, als seinerzeit Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ erschien, wurde ich plötzlich kritisch befragt, für wen ich das Ganze mache. Vorher waren wir immer willkommen gewesen. Sieben Jahre später stehen wir an einem ganz anderen Punkt. Die gesellschaftliche Debatte ist so diffus geworden, dass viele Leute, die Migrationsgeschichte haben, sagen, wenn ich dem etwas erzähle, weiß ich gar nicht, wie der das gegen mich dreht.

Petra Kammann: Also, Du legst Dein künstlerisch-soziales Engagement lieber auf entferntere Orte?

Mischa Kuball: Nicht zwangsläufig, bei den Kindern der Hauptschule geht es mir eher darum, dass sie nicht als auszustellende „Objekte“ ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Deshalb wollte ich lieber im Stillen an einem Projekt arbeiten als unter dem großen Schirm der Migration. Hier geht es um ihre jeweils sehr individuelle Biografie. Und um den einzelnen Menschen.

Petra Kammann: Ganz anders als im Falle des „kosmischen“ Kunstwerks „Five Planets“, das Du hier in Bad Homburg ausgestellt hast.

Mischa Kuball: Dabei ging es mir um das Verhältnis dieser Kugeln und Planeten zueinander und um die Reflexion. Das sagt etwas über unsere Verhältnisse aus, über Bewegung und über die Bedeutung der Sprache. Im stellaren Raum hat Sprache eine völlig andere Bedeutung. Sie hilft uns, weil wir mittels der Sprache etwas bezeichnen. In der Projektion wird die Sprache neu durcheinander gewirbelt.

„Himmelwärts“ (mit Werken von Hans Aichinger, Christoph Brech, Vija Celmins, Björn Dahlem, Douglas Gordon, David Krippendorff, Mischa Kuball, Robert Longo, Hiroyuki Masuyama, Maximilian Prüfer, Sven Reile, Peter Sauerer, Santeri Tuori, Brigitte Waldach, Julia Willms und Bernd Zimmer), Altana Kulturstiftung, Museum Sinclair-Haus Bad Homburg, bis 14. Februar 2016