„Iwan Sussanin“ von Michail Iwanowitsch Glinka an der Oper Frankfurt

Ein zeitloses Gleichnis über Mut, ein Über-Sich-Hinauswachsen für ein höheres Ziel. Ein Held des Alltags

Von Renate Feyerbacher

Am 25. Oktober 2015 hatte die Oper „Iwan Sussanin“, die 1836 unter dem Titel „Ein Leben für den Zaren“ in Sankt Petersburg uraufgeführt wurde, in der Frankfurter Bearbeitung Premiere.

„Die Geschichte des Bauern aus Kostroma ist ein Gleichnis, resistent gegen alle Kontingenz der aufeinanderfolgenden Epochen“ (Dramaturg Professor Norbert Abels in seinen Überlegungen zum Werk: „Ist es etwa leicht zum Tode verurteilt zu sein?“ – Programmheft). Zusammen mit Regisseur Harry Kupfer, der vor knapp drei Monaten 80 Jahre wurde, hat Abels eine Frankfurter Fassung erarbeitet. Sie rief einige Buh-Rufe und heisse Diskussionen nach der Aufführung hervor.

V.l.n.r.: Katharina Magiera (Wanja), Kateryna Kasper (Antonida), John Tomlinson (Iwan Sussanin) und Anton Rositskiy (Bogdan Sobinin); Foto © Barbara Aumüller

Ursprünglich hatte Michail I. Glinka die Oper „Iwan Sussanin“ nennen wollen, aber Zar Nikolaus I. bestand auf Umbenennung und der Komponist beugte sich. Belohnt wurde er mit einem Ring („viertausend Bankrubel … mit drei Reihen herrlicher Brillanten umgebenem Topas“. Michail I. Glinka (1804-1857), selbst aus adeligem Haus, war befreundet mit Künstlern, die zu den Dekabristen (dekabr – deutsch Dezember) Kontakt hatten. Diese revolutionäre Bewegung richtete sich im Dezember 1825 gegen die Herrschaft des Zaren Nikolaus I., gegen Leibeigenschaft, Zensur und Polizeiwillkür. In den Dumy (Träumereien, 1825) des Poeten Kondrati Fjodowitsch Rylejew, einem der Anführer der Dekabristen, der hingerichtet wurde, fand Glinka die Ballade vom Bauern Iwan Sussanin.

Der vermögende Bauer führte die polnischen Feinde in die Sümpfe, die in der Umgebung seines Dorfes lagen, um die Ermordung des sechzehnjährigen künftigen Zaren, Michail Romanow, zu verhindern. Selbst unter Folter gibt Iwan Sussanin das Versteck nicht preis. Er wusste, dass diese List sein Leben kosten würde. „Wer ein russisches Herz hat, der stirbt für eine gerechte Sache – tapfer und entschlossen“ (Rylejew). Die Geschichte des russischen Freiheitshelden spielt am Anfang des 17. Jahrhunderts während des polnisch-russischen Kriegs. Das Zarengeschlecht der Romanows, das damals inthronisiert wurde, wurde 1918 von den Bolschewiki ausgelöscht. Achtzehn Mitglieder der Familie wurden ermordet.

In einer neuen Text-Fassung der Oper von 1939 sind alle zarentreuen Bezüge ausgemerzt. Zeitweilig hiess die Oper „Für Hammer und Sichel“, so der Wunsch von Diktator Josef Stalin (1878-1953), der sie 50 Mal gehört haben soll und in den Text eingegriffen hatte. Die Schlusshymne – Patriotisches Lied der Oper – war zwischen 1990 und 2000 Nationalhymne der russischen Konföderation. „Sussanin wurde ebenso instrumentalisiert wie der Komponist Glinka“, so Norbert Abels.

In der Frankfurter Fassung wird das Versteck des Zaren zum Versteck der Partisanen. Das polnische Militär des 17. Jahrhunderts wird gegen die deutsche Wehrmacht ausgetauscht, deren Russlandfeldzug 1941 begann. Partisanenkämpfe. Bis 1945 starben etwa 30 Millionen Sowjetbürger. Historische Tatsachen, die Harry Kupfer und Norbert Abels in dieser Frankfurter Version bewusst machen. Der polnisch-russische Krieg im 17. Jahrhundert wäre an uns gedanklich vorübergerauscht – lang vergangene Historie. Die aktuelle Opern-„Provokation“ hat die Gemüter der meisten Besucher aufgerüttelt, geht unter die Haut. Erregte Diskussionen in der Pause. Es ist keine Putin-Versteher-Geste, keine Putin-Sympathiebezeugung, sondern aktualisierte Geschichte. „Die Geschichte lässt sich bruchlos in die Zeit um die Mitte des 20. Jahrhunderts versetzen, ohne dass hier massive inhaltliche Veränderungen vorgenommen werden mussten“, schreibt Harrry Kupfer im Programmheft.

Das Ensemble; Foto © Barbara Aumüller

Michail I. Glinka ist viel durch Europa gereist. Mit 29 Jahren ist er erstmals in Berlin, wo er bei Kompositionslehrer Siegfried Wilhem Dehn Unterricht nimmt. Dieser rät ihm, russische Musik zu schreiben. 1856 ist Glinka wieder in Berlin, um bei Dehn zu lernen. Nach einem Berliner Konzert, in dem Giacomo Meyerbeer einen Ausschnitt aus der Oper „Leben für den Zaren“ dirigierte, erkältet sich Glinka und verstirnt kurze Zeit später in der Stadt.

„Iwan Susannin“ dauert mit Pause gut zwei Stunden, die Original-Oper wurde um etwa ein Drittel gekürzt. Von den verschiedenen Tänzen ist nur einer in der Inszenierung verblieben, Aufmärsche wurden gestrichen. Der Epilog, die Sieges-Hymne, kommt unvermittelt. Dennoch ist die Raffung, die Konzentration auf das Thema, auf Sussanins Widerstand gegen Fremdherrschaft gelungen.

Die Geschichte ist überschaubar: Kriegszenen, Antonida und Sobinins Eheglück, Wanjas Boten-Auftrag, die russischen Kämpfer zu informieren und zu warnen, Sussanins List, als er die Feinde in die Sümpfe führt, seine Todesangst, seine Ermordung und schliesslich die Sieges-Hymne.

Die Musik ist eine Entdeckung: Es gibt komplexe Chorszenen, Belcanto-Koloraturen, Momente, die an die französische Grand Opéra erinnern, sehr melodische Zwischenspiele, volksmusikalisch beeinflusst. Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter Generalmusikdirektor Sebastian Weigle wird diesen musikalischen Spielarten gekonnt gerecht.

Mut, aber auch Angst charakterisieren Iwan. Den Feinden begegnet er mit Autorität, verfällt dann aber in depressive Stimmung, Folter und Tod ahnend. Er ist kein melodramatischer Held, sondern ein Bauer, der singt wie er mit seinesgleichen redet. „Es schafft das Volk die Musik, wir Musiker arrangieren sie nur“ (Glinka). Wie geschaffen ist diese Partie für den 1946 geborenen britischen Bassisten Sir John Tomlinson, der jahrelang den Wotan in Bayreuth sang. 2011 war er als Thomas Becket in „Murder in the Cathedral“ von Ildebrando Pizzetti an der Frankfurter Oper zu sehen und zu hören.

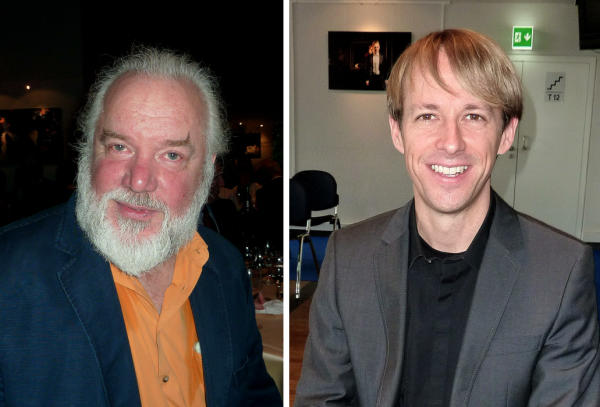

John Tomlinson (am 1. Mai 2011) und Chordirektor Tilman Michael (am 18. Oktober 2015); Fotos: Renate Feyerbacher

Gewaltig ist seine Stimme in autoritären Momenten, mitfühlend, wenn er mit Tochter Antonida und mit Ziehsohn Wanja redet. Es ist beeindruckend, wie er diesen einfachen Bauern, diesen Menschen darstellt, der zwischen Mut, Angst und depressiver Stimmung schwankt. „Lebt wohl, Kinder lebt wohl“ sind seine letzten Worte im IV. Akt, als er sich noch einmal an die Familie erinnert, als er „das Glück der Kinder genoss … und nun bin ich weit weg von allen … im Dunkel der Folter der Feinde ausgeliefert.“

An seiner Seite hat Iwan alias Tomlinson eine starke sängerische „Familie“: Kateryna Kasper als Antonida, kraftvoll-lyrisch, Katharina Magiera in der Hosenrolle als Wanja mit tief gefärbtem Mezzosopran, Anton Rositskiy als Sobinin, Schwiegersohn und Anführer der Partisanen, die tenoralen Höhen mühelos erklimmend. Neben Iwan steht der mächtige Chor als Hauptagierender. Mit ihm beginnt die Oper, mit ihm endet sie. Stimmgewaltig singen die Mitglieder des Chores und Extrachores, den Tilman Michael, seit einem Jahr Chordirektor in Frankfurt, einstudierte.

Krakowiak-Tänzer sowie Chor, Extrachor und die Statisterie der Oper Frankfurt; Foto © Barbara Aumüller

Hans Schavernoch hat symbolisch beladene Bühnenbilder geschaffen: im I. Akt eine zerstörte Kirche, heruntergefallene Glocken. Noch ist nicht zu erkennen, was im II. Akt an schweren Ketten herabgelassen wird und unter den stehengeblieben Kirchenbögen manövriert wird. Es ist ein Panzer mit der Aufschrift BERLIN, WARSZAWA, MOCKWA. Davor tanzen Mitglieder der deutschen Wehrmacht und feiern den vermeintlichen Sieg über Russland. Auch das ist Geschichte: Die Deutschen eroberten Warschau und legten die Stadt in Schutt und Asche. Vor allem dieser Akt provozierte den Unwillen mancher Zuschauer.

Auf die Zwischenvorhänge aus Gaze werden Bäume projiziert, im IV. Akt tobt ein Schneesturm. Faszinierende Videoprojektionen von Joachim Klein.

Regisseur Harry Kupfer verzichtet auf Nazi-Zeichen, lässt die Protagonisten in bäuerliche Kleidung (Kostüme Yan Tax), die dem sibirischen Klima angepasst ist, agieren. Der psychologische Aspekt ist ihm bei der Führung der Personen sehr wichtig. Das ist eine Stärke der Inszenierung.

V.l.n.r.: John Tomlinson (Iwan Sussanin; auf der Glocke kniend) sowie den Chor, Extrachor und die Statisterie der Oper Frankfurt; Foto © Barbara Aumüller

Am Ende überzeugter Beifall für die Sängerinnen und Sänger und für den Dirigenten, ebenso – wenn auch mit einigen Buh-Rufen durchmischt – für das Regieteam.

Weitere Vorstellungen am 30. Oktober, am 5., 8., 14., 20. und 27. November 2015 jeweils um 19 Uhr. Nach der Vorstellung am 20. November lädt Intendant Bernd Loebe zu „Oper lieben“ ein.

Für alle, die ihr Haus nicht verlassen können: Der Hessische Rundfunk überträgt die Frankfurter Aufführung am 7. November um 20.05 Uhr in hr2 kultur und Deutschlandradio am 14. November um 19.05 Uhr.